全球海上風電裝機量正經歷著快速增長,全球風能理事會(GWEC)的統計數據指出,2019年全球海上風電新增裝機容量6.1GW。中國可再生能源學會風能專業委員會(CWEA)的統計結果表明,中國海上風電新增裝機588臺,新增裝機容量2.49GW,同比增長50.9%。伴隨著海上風電裝機量的增長,海上風電運維的需求也隨之增大。海上風電機組長期處于惡劣的海洋環境,就機組故障率而言,海上風電明顯高于陸上風電。此外,更加復雜的自然條件也給海上風電運維帶來更多挑戰。未來智慧海上風電場的建設,依賴于良好的運維管理,這就需要科學的運維策略,智能的故障診斷和監測技術以及穩定高效的運維船只等設備的支持。

一、海上風電的發展和特點

目前,為應對全球氣候變化,各大主要經濟體已制定碳中和目標。碳減排驅動了全球能源結構加速轉型,由化石能源時代向著可再生能源時代邁進,能源革命讓風電產業迎來了新的發展機遇。

自1991年丹麥投入運行世界第1個海上風電場Vindeby起,海上風電就步入了快速發展的道路。相比陸上風電,海上風能資源更加豐富,海上風電機組無需占用土地資源,距離用電負荷中心更近,且發電利用小時數更高。在風電行業高速發展的背景下,海上風電的發展速度更是領先于行業整體。

海上風電機組正朝著大型化方向發展,平準化度電成本正在降低。葉輪直徑更大、功率更大的風機可提供更大的年發電量,從而降低成本。國內外整機廠商對大功率風機的研發正在不斷開展,維斯塔斯在2018年9月發布了世界首款10MW風電機組;2019年11月,GE12 MWHaliade-X直驅風機的第1臺樣機在荷蘭鹿特丹安裝測試;2020年5月,西門子歌美颯發布了SG14-222型直驅風機,預計將于2024年投入商用,其最大功率達到15MW。另一方面,海上風電的建設選址向著水深更深、離岸更遠的海域發展,漂浮式風機日漸增多,這也意味著運維環境將更加惡劣,維護難度隨之加大。

中國海上風電呈現出規模化、智慧化、定制化和大型化的發展趨勢。未來中國將建成更多的百萬或千萬千瓦級海上風電場,形成集約化發展優勢,力爭“十四·五”末期實現平價上網。智慧風電場將搭載智能技術,可實現健康感知,故障檢測以及機群智能等功能;整機、塔筒基礎、傳動鏈、葉片和偏航系統等子系統擁有獨自智能化應用擴展;智慧風電場將集成大數據平臺架構、算法、模型,構建電力物聯網平臺。海上風電將以度電成本為引導,趨于定制化開發,增加上網電量,提高經濟效益,控制建設造價,降低運維成本。更多10MW以上的大功率海上風機將投入運營,發電能力進一步提升。

海上風電的發展日新月異,風機的大型化、深水遠岸布局以及漂浮式風電機組的運用等,給海上風電運維提出了新挑戰,未來智慧海上風電場需要智能高效運維的支持。

二、海上風電運維市場現狀和難點

已有的運維數據表明,在同等裝機容量下,海上風電的運維成本超過陸上風電的2倍,海上風電的運維成本占其度電成本的1/4以上。我國多數海上風電場的運行年限為25年,在海上風電機組并網發電后,整機廠商將提供為期5年的質保服務。質保期之外,風電機組的運維工作則由風電場投資方或第三方運維服務商承擔。

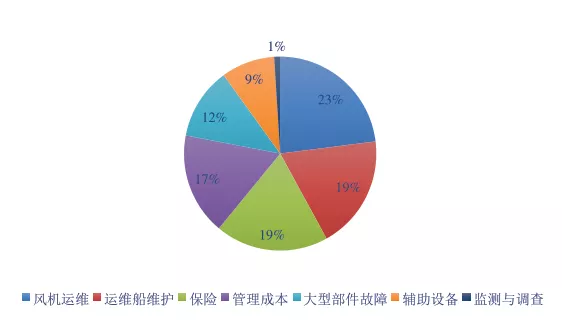

如圖1所示,海上風電運維的成本主要包括風電機組運維、運維船維護和保險等。由于投資方對成本的考慮,以及整機供應商之間的“價格戰”,海上風電機組的購價格正在不斷下降,而這也導致更多廉價部件的使用,使整機配置有所降低,風電機組的質量難以保證。較高的機組故障率和較大的維修工作量是海上風電運維中的最大難點。

圖1 海上風電運維成本

國內許多海上風電場采用的是經改造的陸上型風機,而非原廠的海上風機。改造的陸上風機難以長期適應海上的復雜條件,更容易出現故障。由于潮汐等條件的影響,海上風電運維作業存在窗口期制約,海上風電機組可及性較差,不利的氣象條件和惡劣海況限制了維護作業時長,也帶來更大的安全隱患。

我國在海上風電運維領域缺乏成熟經驗,目前采用的運維方法以借鑒陸上風電為主,即主要采取計劃檢修,并輔以故障檢修的運維策略。這一運維模式并不能很好地適應海上風電的運行特點,就海上風電的故障檢修而言,運維人員的海上交通受海況影響很大,較大的不確定性可能造成機組的長時間停機,嚴重影響風場的生產效率。海上風電運維領域亟待解決的關鍵問題主要有:

⑴完善海上風機運行狀態監測系統,運用機組健康診斷技術,實現機組異常識別,預測機組壽命。

⑵進一步優化海上風電場維護策略,規范運維方式,優化運維資源管理方案,合理調配各項運維資源。運維策略的制定應與機組的可靠性數據相結合,盡可能地提升單次出海作業效率,從而避免頻繁出海,節省運維費用。

⑶具備容錯運行能力的機組,在發生部分故障后一定時長內仍可平穩工作,在海上風電機組故障難以避免的情況下,機組的容錯運行功能具有重要的研究價值。

⑷開展海上風電機組多部件故障的相關性研究,分析多機組多部件之間功能和結構的相關性。

三、海上風電運維科技的創新趨勢

海上風電的快速發展給運維工作提出了新要求,海上風電運維的創新包括轉變運維方式、優化運維策略、改進運維設備、提高故障診斷和監測技術等。海上風電智慧運維體系包含多項智能化技術,通過智能傳感技術、邊緣計算技術及機器人技術等實現智能感知;通過數據可視化技術、3D建模技術和網絡安全技術等實現智能監控;通過模式識別技術、故障預警技術和大數據技術等實現智能分析;借助專家知識庫、人工智能技術和數字孿生技術進行智能決策;通過移動互聯技術、虛擬現實技術和增強現實技術實現智能輔助。

⒈海上風電運維管理技術

海上風電全生命周期的智慧化,是實現海上風電平準化度電成本最優的關鍵,海上風電的智慧運維是一項系統工程。

智慧運維體系借助大數據和智能數據技術,基于數據進行運維決策。采用精細的成本管控,通過全生命周期內風機運維成本和收益的實時計算,提升運維管理精細化水平,有效降低運維成本。做好風機部件級離岸測試,打造海上風電“基因工程”,制定合理的運維檢修計劃,提升機組運行可靠性。根據大部件預警信息,提前鎖定區域內大部件吊裝船只及大部件備品,縮短大部件故障停機時間。通過故障預警和運檢維一體化系統,優化運維計劃及運維調度,降低海上風電運維成本。評估海上風場發電性能及電量損失原因,開展控制策略優化技術的研究和應用,進一步提高風機發電量。優化不同海域、不同規模的區域化風場交通運輸工具,提升運維效率,降低日常運維交通成本。

科學合理地規劃運維時間和路線,采用預運維方式清除故障隱患,降低運維成本,這是海上風電運維模式的發展目標。針對運維路徑的規劃,應基于風功率預測、運維船舶的可及性、機組運行狀態和健康狀態,選擇安全、便捷、成本最優的運維交通路線。

基于風險的維護方式,能夠降低整體的維護難度和生命周期成本,呈現各方均滿意的可利用率和機組性能。計劃檢修結合故障檢修的傳統運維策略,對人力、物力和財力的消耗很大。隨著運維技術的不斷進步,以狀態檢修為主的運維策略成為發展趨勢。

狀態檢修以設備狀態為出發點,通過在線監測和離線測量等方式查找潛伏性故障,評估設備狀態。狀態檢修的針對性較強,通過對設備的綜合分析,判別是否要對設備進行檢修,檢修效果也更好。基于狀態檢修的運維策略可便于統一調度運維資源進行多臺機組的檢修工作,提高單次出海作業效率,減少出海次數,降低交通成本。狀態檢修是海上風電運維管理中的重大創新,狀態檢修的實現需要結合不同海上風電場的特點,監控并分析機組的運行狀態,強化零部件生命周期監控以及大型部件的狀態監測。

⒉海上風電機組監測和分析技術

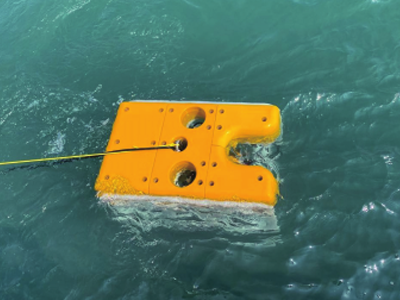

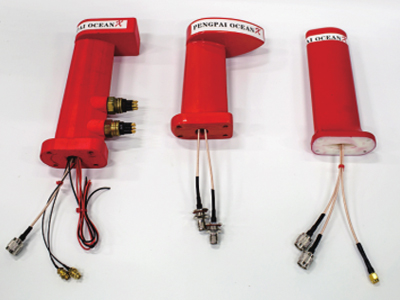

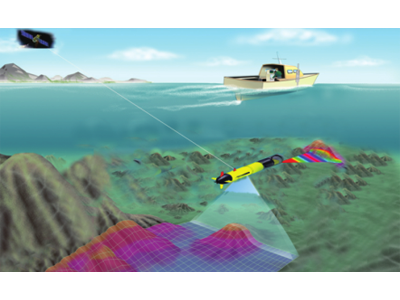

海上風電的智能監測包括水下智能監測、結構疲勞和損傷監測、海纜監測以及基礎沖刷監測等。智能分析技術涵蓋氣象預報和預警系統,窗口期管理系統,船舶、航路、人員管理系統以及海上安防系統等。在線監測技術通過多種通信介質,實時傳輸并可視化觀測數據,為數據處理提供便利。水下智能監測借助水下機器人,有針對性地對目標機組水下部分進行檢視,可直觀地監測基礎的整體狀態。對支撐結構的疲勞和損傷監測,通過傳感器監測結構的變形、應力、位移、振動以及腐蝕狀況等數據,并實時傳輸至監測系統,具體的監測項目以及監測點的布點位置可依據風電場具體的運維和安全評估要求選取。海洋環境參數監測通過傳感器和高速傳輸技術實時獲取項目海域數據,包含波浪數據、風數據、海流數據和溫鹽數據等,為海上風電運維積累背景參數資料。海纜監測通常基于光纖和局部放電的電纜在線監測方法,對海底電纜的運行狀態進行安全監控。

海域監測通過對海底電纜周圍海域過往船舶進行持續監控,從而減少船舶錨泊引起的電纜破壞。基礎沖刷監測通過數據采集設備獲得沖刷深度等參數,可與支撐結構響應監測相結合,為海上風電基礎結構提供更高的安全保障。

⒊新型風電運維船

海上風電的智能監測包括水下智能監測、結構疲勞和損傷監測、海纜監測以及基礎沖刷監測等。智能分析技術涵蓋氣象預報和預警系統,窗口期管理系統,船舶、航路、人員管理系統以及海上安防系統等。在線監測技術通過多種通信介質,實時傳輸并可視化觀測數據,為數據處理提供便利。

水下智能監測借助水下機器人,有針對性地對目標機組水下部分進行檢視,可直觀地監測基礎的整體狀態。對支撐結構的疲勞和損傷監測,通過傳感器監測結構的變形、應力、位移、振動以及腐蝕狀況等數據,并實時傳輸至監測系統,具體的監測項目以及監測點的布點位置可依據風電場具體的運維和安全評估要求選取。海洋環境參數監測通過傳感器和高速傳輸技術實時獲取項目海域數據,包含波浪數據、風數據、海流數據和溫鹽數據等,為海上風電運維積累背景參數資料。

海纜監測通常基于光纖和局部放電的電纜在線監測方法,對海底電纜的運行狀態進行安全監控。海域監測通過對海底電纜周圍海域過往船舶進行持續監控,從而減少船舶錨泊引起的電纜破壞。基礎沖刷監測通過數據采集設備獲得沖刷深度等參數,可與支撐結構響應監測相結合,為海上風電基礎結構提供更高的安全保障。

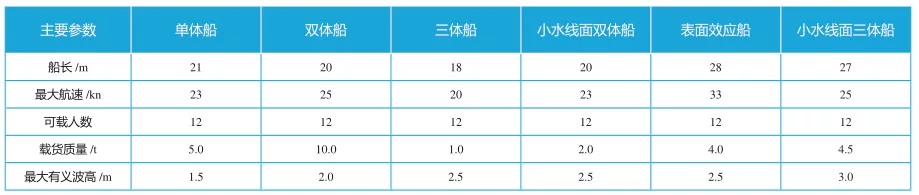

目前全球共投入使用400余艘風電運維船,新型海上風電運維船尺寸更大,可搭載更多儀器設備和零部件,具有良好的乘坐舒適性,航速更快,人員轉移的安全性更高,抗風浪能力更強。專業的風電運維船有多種類型,特制的船頭不僅可供運維人員從風機底部爬梯登陸,還可降低船體的搖晃。風電運維船的主要類型包括單體船、雙體船、三體船、小水線面雙體船、表面效應船和小水線面三體船等,各種類型運維船的典型參數如表1所示。

表1 不同類型運維船典型參數

根據我國不同海域海上風電項目的特點,有針對性地選擇不同形式的運維船。江蘇沿海項目多坐落于潮汐帶水域,作業水位0~20m,風速3m/s~7m/s,波高0.5m~4.6m,已建成風場離岸距離3km~50km,波浪平均周期3.1s,此海域適合采用雙體船、小水線面雙體船以及居住船等。福建、廣東以及浙江沿海海域海況復雜多變,島礁、暗礁多,涌浪大,水流急,風浪大,水深10m~50m,年平均風速8.0m/s,平均波高2.0m,已建成風場離岸距離3km~30km,此海域項目離岸較近,可選用抗風浪能力強、航速快的小水線面雙體船、表面效應船和小水線面三體船等。渤海和北黃海區域的海況優于多風的福建以及處于潮汐帶的江蘇沿海,但該海域冬季會出現海冰,運維船舶需在艏部增設B級冰區加強的破冰裝置,并增加保暖防凍設備。圖2為2020年7月18日交付的“雄程天威1”雙體運維船,該船搭載了先進的艦船低壓直流綜合電力技術,這是此項技術在民船領域的首次應用。

圖2 “雄程天威1”風電運維船

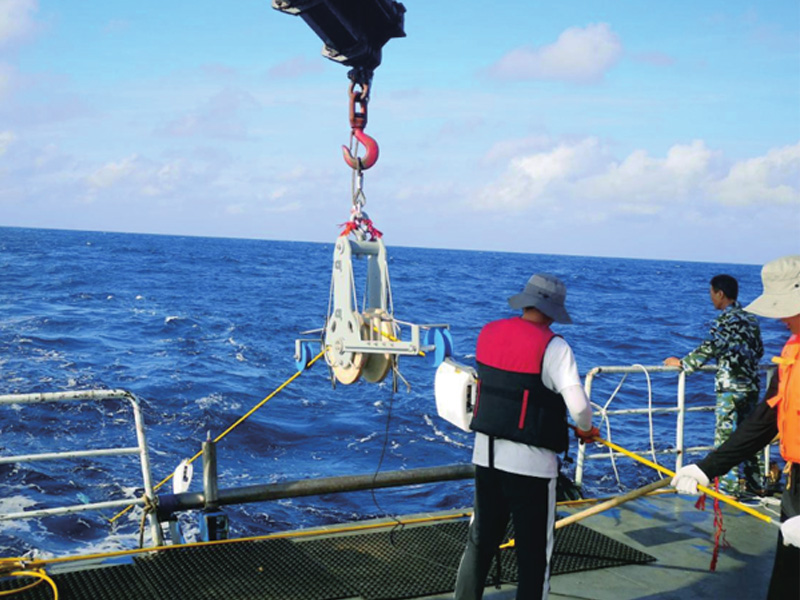

除常規的運維船外,運維母船是新的發展趨勢,典型的母船可供超過40人居住,可運載零部件,自持力超過1個月,具備優良的靠泊性能,搭載波浪補償懸梯及動力定位系統。但其造價和運營成本較高,目前應用相對較少。圖3為烏斯坦建造的“WindeaLeibniz”運維母船,該船在船首航行狀態下航速為13.9kn,而船尾航行狀態可達到12.1kn,獨特的設計使船只更加靈活,運維作業效率更高,燃油經濟性更佳。若要進行齒輪箱、發電機和葉片等大型部件的更換,則需使用自升式運維船,其搭載了較大型的起重機,可在40m水深條件下作業,適用于深水遠岸風機的運維作業。

圖3 “Windea Leibniz”風場運維船

圖4 “海電運維801”號自航自升式運維船

圖4為“海電運維801”號自航自升式運維船,該船由福建馬尾造船股份有限公司建造,樁腿長95m,最大作業水深50m,最大起重高度120m,配備DP1動力定位系統,以及4套全回轉推進器,可裝載2套8MW海上風機的葉片和機艙。

⒋智能運維機器人

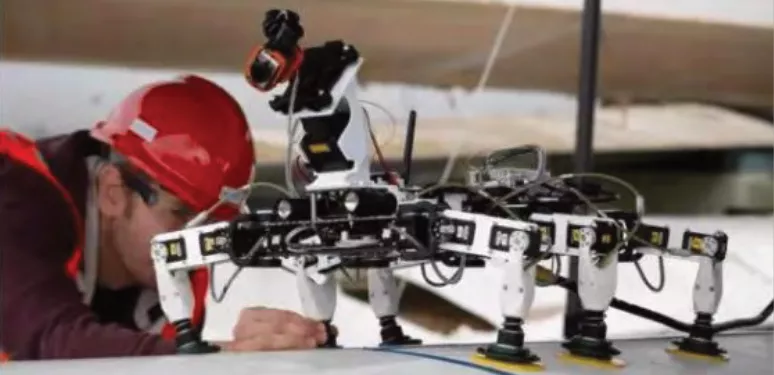

嚴苛的海洋環境給海上風電運維作業帶來了諸多不便,為了提高運維便利性,降低運維人員的安全風險,機器人和無人機等設備得以應用,機器人系統也是海上風電智慧運維的關鍵組成部分。圖5為機器人“BladeBUG”,該型機器人是針對海上風機葉片的檢修而設計,具有履帶和6只爬行足,每只足的末端有真空粘合裝置,可牢固吸附于葉片表面,并進行靈活的爬行動作。以機器人代替人力進行運維作業,可降低運維事故風險,提高檢測效率和精度,節省維修成本。據估計,未來良好的機器人系統可幫助風電項目在其生命周期內節省3300萬美元。歐洲首個海上風電運維機器人測試中心已于2020年在葡萄牙建立,該中心致力于惡劣環境下機器人運維作業的相關研究。

圖5 “BladeBUG”運維機器人

四、結束語

海上風電的運維模式正朝著數字化、智能化和精準化的方向發展,海上風電智慧運維旨在促進項目全生命周期內運維成本的降低和發電效率的提升,最終實現海上風電場運營效益的提高。隨著全球海上風電行業的蓬勃發展,從運維策略到運維技術的海上風電運維創新也將全方位持續進行。